25/09/15(月)17:43:30No.76080596+

19日12:01頃消えます

25/09/15(月)17:43:30No.76080596+

19日12:01頃消えます

何で透過GIFなんだろう?削除された記事が1件あります.見る

説明しにくくて仕方ない

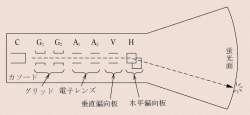

| … | 125/09/15(月)17:47:20No.76080598+カソードCから放出された熱電子は |

| … | 225/09/16(火)11:32:22No.76081270+グリッドとアノード2枚ずつ必要なんだ |

| … | 325/09/16(火)19:34:31No.76081589+やっぱり調整の都合で |

| … | 425/09/16(火)19:40:02No.76081603+そんな素人が思いつくようなことをやってないわけがない |

| … | 525/09/16(火)19:59:08No.76081624+俺も電子レンズがアノードだなんて気づかない程の素人だし |

| … | 625/09/16(火)20:03:07No.76081629+このグリッドは速度を付与する為のG2とは別で…ええいややこしい! |

| … | 725/09/16(火)20:04:03No.76081630+図には書いていない新しいグリッドだ… |

| … | 825/09/16(火)20:58:16No.76081693+アノードだのカソードだの… |

| … | 925/09/16(火)21:25:23No.76081725+>これは、ファラデーによって命名され、 |

| … | 1025/09/16(火)21:30:39No.76081731+アノードとカソードともう一つなかったっけ |

| … | 1125/09/16(火)21:34:07No.76081740+配管の中にできるでっぱりと孔もアノードとカソードだよな |

| … | 1225/09/16(火)21:47:01No.76081771+静電偏向ブラウン管いいよね… |

| … | 1325/09/16(火)21:52:51No.76081774+>アノードとカソードともう一つなかったっけ |

| … | 1425/09/16(火)21:56:43No.76081777+>アノードとカソードともう一つなかったっけ |

| … | 1525/09/16(火)22:04:25No.76081784+>ブラウン管は三極管の特性をもつため、電子ビームと発光強度の間に指数的な特性がある。この指数に数式ではγをよく使うことからガンマ値と呼ぶ。 |

| … | 1625/09/16(火)22:08:03No.76081791+>静電偏向ブラウン管いいよね… |

| … | 1725/09/16(火)22:21:23No.76081801+磁界偏向ブラウン管の場合は表面−奥をz軸として |

| … | 1825/09/16(火)22:25:59No.76081804+電子レズ!! |

| … | 1925/09/16(火)22:32:30No.76081808+>電子レズ!! |

| … | 2025/09/16(火)22:33:22No.76081810+書き込みをした人によって削除されました |

| … | 2125/09/16(火)22:38:07No.76081814+グリッドじゃなかった! |

| … | 2225/09/17(水)06:40:29No.76082022+アパーチャーグリルはSONYのトリニトロンや三菱ダイヤモンドトロンだけだよね? |

| … | 2325/09/17(水)07:04:40No.76082031+トリニトロンって1ガン3ビームって1つの電子銃で3つに電子線を分けるの? |

| … | 2425/09/17(水)07:05:33No.76082032+第16章 個人的な理由 <トリニトロンカラーテレビ> |

| … | 2525/09/17(水)07:10:22No.76082034+クロマトロン担当者を苦しめていた、発明者のローレンス博士の教科書にも書かれていなかった問題とは何か。 |